(一)

1997年1月,作为复旦大学派遣的交流学者,我赴日本创价大学访问。承所在大学之盛意,到达东京后不久,便被安排前往冲绳旅行……那是一次令人难忘的旅行,昔日琉球王国的风土人情,曾给我留下深刻印象。此后,在日本的近一年里,我开始注意阅读与琉球相关的研究资料。

十年之后,我再赴东京参加日本国文学研究资料馆主持的“历史档案的多国比较研究”学术研讨会,其间,购得濑户口律子教授编著的《学官话全訳》和《官话问答便语全訳》,初读之下,便觉兴味盎然。回到上海后,即据此撰写了《清代琉球人眼中福州城市的社会生活——以现存的琉球官话课本为中心》一文。在我看来,迄今所见的绝大多数琉球人有关中国纪行的史料,尚无法与朝鲜《朝天录》《燕行录》之学术价值等量齐观,只有琉球官话课本对福州社会的集中描述颇为难能可贵。从官话课本反映的内容来看,琉球人以琉球馆为中心,生动地描绘了福州城市的社会生活,其中涉及的诸多侧面,可以从一些独特的角度了解清代中小城市民众的日常生活。与此同时,透过对琉球官话课本所见福州社会生活的研究,也可以更好地理解清代的琉球官话课本本身——这也就是我们应当重视这些官话课本的原因所在。

此后,随着中国对周边世界的重视,大批域外汉籍得以陆续刊布,其中,琉球汉文文献亦受到了愈来愈多的关注。举其荦荦大端,如2012年,《传世汉文琉球文献辑稿》第一辑共计三十册,由鹭江出版社出版。2013年,由日本学者高津孝、陈捷教授担任主编的《琉球王国汉文文献集成》三十六册,也由复旦大学出版社出版。前者因其未曾就所收琉球文献作逐部解题,且并未交代原书之收藏单位,存在误收、误解之处,故而学界对之颇有微辞。而后者所收录者,皆经过较为细致的考订与解题,其文本传承脉络清晰,除了以往备受关注的政治史、贸易史资料之外,也收录了一些反映东亚社会生活的历史文献。特别是其中收录了绝大部分的琉球官话课本(包括《白姓》《学官话》(附《尊驾》)《官话问答便语》《官话集》《官话》《官话三字囗》《官话》《条款官话》《广应官话》和《广应官话总录》),为语言学和社会文化史的研究,提供了诸多珍贵的资料。

(二)

2016年,日本东方学会举办第六十一回“国际东方学者会议”,其间专设“新发现的琉球汉文资料与琉球史之重读”分会,由高津孝教授主持,他来函邀我参会,我遂以“琉球汉文文献与中国社会研究”为题提交论文参会。会议前夕,高津孝教授告知,2013年关西大学内田庆市教授曾撰《琉球官話の新資料——关西大学长泽文库藏〈中国语会话文例集〉》一文,与我的研究相关。另外,高津孝教授还慷慨提供了一种珍稀文献《琉球録話》(明远馆丛书本)之影印本。这两种资料,对于我的研究都有很大的帮助。

内阁文库所藏《琉球録話》书影目前所见,《琉球録話》计有两种版本,一种即收录于明远馆丛书的《琉球録話》,此本复印件字迹颇为蹩脚。而另外一种原本则收藏于日本的内阁文库。此书经整理,不过区区七千余字,但其内容却相当丰富。《琉球録話》的作者为日本史学家成島司直(1778-1862),此人才华横溢,是日本江户后期的幕府儒官。作为将军之侍讲,他踊跃为政治改革上书建言献策。其人著述颇丰,最著名的著作是1809年编纂的《德川实纪》。除了《琉球録話》之外,成島司直还著有《改正三河後風土記》《鴻台三戦記》《東の春》和《晃山扈従私記》等。

《琉球録話》一书,对于清代中琉关系、福州城市生活史和语言学的研究,皆有重要的史料价值。以该书的序文为例,其中提及:“文化丙寅,琉球国王尚灏遣其子尚大烈等前往萨摩藩朝聘,以谢袭封之恩。”当时,成島司直与琉球国的仪卫正郑嘉训、乐正梁光地相见,咨询琉球的制度风俗,其中提到:

……萨邸舌人学苏、杭间语,琉人咸作福语,是以问对往复之间,轻重清浊,互相牴牾,问一事及再四,而终不得其实者亦不尠。

《琉球録話》序“文化丙寅”,是指日本的文化三年(1806年,相当于清嘉庆十一年)。当年在萨摩与成島司直对话的琉球人郑嘉训和梁光地,曾于乾隆年间前往中国,“同入福馆,师事福儒陈邦光”。关于陈邦光,琉球人杨文凤在其《琉馆笔谈》中指出:陈邦光系福州琉球馆附近的琼河人,是著名的私塾先生,门下有诸多弟子。因此,出自其门的郑、梁二人,有着浓厚的“福语”腔调,自然并不令人诧异。上揭记载,对于琉球官话课本的研究,具有重要的学术价值。如所周知,明万历三十七年(1609年,当日本庆长十四年),萨摩藩(萨摩即今日本鹿儿岛一带)岛津氏以精锐武力三千人、战舰百余艘闪电式入侵琉球,攻陷了首里城,挟持中山王尚宁为人质,占领了整个琉球王国,史称“庆长之役”。两年后,萨摩藩虽然允许尚宁王归国,但同时亦派遣日本官吏严格监视琉球的一举一动。此后,萨摩藩命令琉球继续向明朝纳贡,随贡互市的资本则由萨摩藩出具,所获利润亦归后者所有。当时,由于琉球与中国之贸易直接影响到萨摩藩的财政收入,故而受到萨摩藩主的高度重视。藩主岛津氏本人对于中国也充满了好奇,史称:“萨老侯好华音,置译官,令其藩子弟暇日讲习。”与此同时,萨摩藩主亦时常将琉球人找来,从侧面打听与中国相关的讯息。从上引《琉球録話》之记载来看,萨摩通事所学的是苏、杭一带的官话(亦即南京官话),而琉球人所学的则是“福语”(福州官话)。由于不同地方之人所说的官话,受当地方言影响较大,故颇有难以沟通之处。

【日】岛津重豪著《南山俗語考》,早稻田大学图书馆藏揆情度理,福州人讲官话时,常常带有明显的方言特征。例如,闽方言没有“f”声母,只有“h”声母(直到当代,有的福州人会将“公费”说成“工会”,而有时又容易矫枉过正,将“徽州”说成“非洲”),因此,在与他方人士对谈时,难免会有不少令人无法理解之处。而前述记载则颇为耐人寻味,它实际上指出了琉球人所说的官话,受到福州方言的巨大影响。(三)

明清时期,与琉球人关系最为密切的中国城市是福州和北京。前者是朝贡贸易的在地起点,后者则是朝贡贸易之终点。因此,琉球汉籍中保留有不少与该二城市相关的文献。以久留米村士族蔡德懋、蔡大鼎父子相关文献为例,日本山形县市立米沢图书馆收藏的蔡德懋之《御制并和诗》和蔡大鼎之《御诗和韵集、万历十五年以降记》,封面就都有“上京用”的标记,这显然是为了前往北京朝贡时的应对之需。特别是《御制并和诗》的封面,可见蔡德懋之署名,另外,还有“伊计记”的字样,可见,这是由蔡德懋所抄写、后来传至蔡大鼎(伊计亲云上)的书籍,这说明一些琉球汉文文献,有着长期的流传和编纂过程。与此相似,琉球官话课本之编纂和传抄,有不少也经历了相当长的一段时期。当然,这些琉球官话课本的编纂,主要是为了在中国旅行,特别是在福州生活期间使用。

福州登舟

舟抵福州从现存的琉球官话课本来看,早期的官话课本,还看不出福州区域文化的明显影响。例如,内田庆市先生披露的官话课本中,就有对北京的描述:我在北京三四个月。北京城里,都是走过了,那花街柳巷,美女标致得紧,宝贝物件多得紧,还有棋盘街、五凤楼,文武官员上朝,灯笼火把,跟随人众,好不热闹,我一年也说不尽。

此处的描述,并未见有后期官话课本中福州方言的影响。如“热闹”,在后来的官话课本中通常会写作“闹热”,这也是福州话的表述。此外,该书中还有一段对话:

弟们还未到中国,言语不通,请兄们指点教我,学得几句也好。

有闲的时候,到这里来谈谈,千万不要见外。

不敢,我也一样,我初到贵国么,要求你的事。一来说,还不知这里的风俗。二来呢,又不知这里的路上,虽听见好玩的所在,总去不得了。

这段对话,同样也未见有福州方言的影响。另外,书中还抄录了“曲座”(即小曲),有:“满州【洲】家,鞑婆子,难描难画,不梳头,不搽粉,好打着一个练槌。金圈子,银圈儿,两耳垂挂,上身穿着貂皮袄,脚下踏着马皮靴,带过一疋马儿,背上一个鞍儿,拿了一张弓儿,搭上一条弦儿,插上一枝箭儿,架了一架鹰儿,打了一个围儿,取了一个火儿,吃了一袋烟儿,醉了一个昏儿……”从其中一口一个“儿”来看,受北方方言的影响较大。

清初前往北京的琉球朝贡团此后,随着时间的推移,琉球人在福州的活动愈益频繁,官话课本中的区域特色亦愈来愈明显。如《琉球官话集》中有“北京俗语”部分,但仅六十三条。其他的部分每条之下亦有假名注音,并有解释。其中,收录有不少福州的方言词汇,如做娇(撒娇)、煞尾(结尾)、手湾(上臂和前臂相接处能弯曲的部分)和脚湾(膝关节背部)等。有的还专门注出读音,如“乘”字,其后就注曰:“福建音‘兴’。”据《琉球録話·习业次第》描述:福儒授业,先教言语,以言语不通,则不能受句读、解讲说也。言语之学,殆二三年,轻重清浊,不异福人,然后授四书五经,句读明详,字义粗通,又背诵其书,然后渐学文章。

此一记载,生动地刻画了福州士人教授琉球学生读书的具体做法。其中的“轻重清浊,不异福人”,与前引《琉球録話》序中的“轻重清浊,互相牴牾”恰可比照而观。从中可见,“福儒授业”所教出的琉球弟子,他们的发音最后是“不异福人”,这就难怪“琉人咸作福语”、与萨摩通事所学的“苏、杭间语”(南京官话)常常是各说各话,难以沟通了!也正因为这一点,伴随着清代琉球人在福州活动的日益频繁,官话课本中的“福语”色彩愈益显著,这在现存的诸多文本中皆有所见。例如,《学官话》中有一段对话,说的是一位琉球人在福州看病:

门生这几时,身上有些贱恙,特来求先生看看脉,药撮一剂,带回去吃。

你这身上什么意思?说给我知道,我好加减。

我这身上觉得四肢无力,脚手痠软,腰又痛,头又晕,茶饭又不爱吃,肚子又饱胀,心口里只管发恶羶,口水长淌的,浑身好不难过的。

……

原抄本上揭对话中“浑”字的右侧注曰:“风,下平。”这当然是因为福州人说话“h”和“f”音不分,故读“浑”作“风(下平)”。

(四)

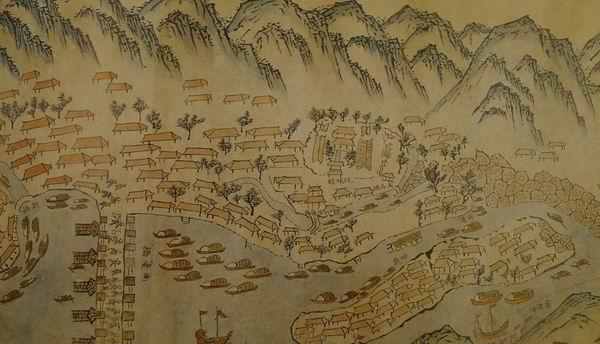

在清代,福州是琉球人登陆中国的第一站,当地的太保境后街有柔远驿(琉球馆)。根据当时的惯例,琉球贡使抵达福州后,先在琉球馆稍事休整,随后,琉球正副使、都通事、大笔帐等十数人(或多至二十余人)入京进贡,其余随行人员则仍住在琉球馆内,从事买卖或进行文化交流,贡使进贡完毕,自北京返回福州,仍在琉球馆内稍作休整,然后才返回琉球国首里王府。当时,除了官生(官费留学生)之外,还有一些“勤学人”前往福州,在琉球馆内学习官话以及医学、历法和地理等,一些不幸病死的琉球人即葬于福州。福州仓山区的白泉庵、鳌头凤岭、陈坑山、张坑山(今称长安山)等处,为清代琉球人在福州的丛葬区。在清代,琉球人向当地山主购地立约,安葬病逝的亲人。正是因为这一点,不少琉球人往往将福州视作自己的第二故乡。他们较长时期在福州生活和学习,耳濡目染,对于福州社会有着比较深入的了解。因此,在琉球官话课本中,也就有不少对日常生活的生动描摹。以岁时节俗为例,福州一年四季比较分明,民间对于岁时节庆颇为重视,元宵观灯、立春迎春、上巳禊饮、端午竞渡、七夕乞巧、中元鬼节、中秋燃灯、重阳登高、冬至搓丸、腊月祭灶和除夜团年等,在官话课本中多有反映。

清代福州琉球馆及其周遭形势图一般说来,对于一种语言的掌握,除了一般的交流用语之外,若能熟练运用该种语言中的俚语、俗谚,则表明学习者已达到了较高层次,更好地融入了当地社会。相关的少同主方面的记载,反映了琉球人对于中以《广应官话》为例,该书“俗语门”中收录了不少俗语。这些俗语,应是十九世纪流行于福州当地的通俗常言。其中有些俗语,反映了清代福州城市的时尚。例如,“蛮子学京样,学死也不像”,这是说南方人仰慕北京时尚,正像早些时候郑板桥所说的“扬州人学京师穿衣戴帽,才赶得上,他又变了”。“扬眉杭头苏州脚”,反映了旧时扬州、杭州、苏州作为江南文化之渊薮,其时尚为类似于福州这样的中小城市民众所追捧。虽然在全国,福州并非第一等的大都市,但在福建省内,它却是首善之区,亦为福州府城之所在,故而作为福州人往往自我感觉极为良好,对于郊县各地的其他人群都不太看得起。清代福州里人何求所作的方言小说《闽都别记》中,就有连江人与福清人对对子的故事。连江人出上联贴于灯笼上:“古田兄缚甑,做福清糕,炊长乐粿。”福清人即对“汀州拐打刀,剖连江鸡,教罗源猴。”这实际上就反映了福州城里人对府辖各县人之看法。以其中提到的“福清糕”为例:旧时福州有一种点心叫碗糕,贩卖者多是福清人,他们走街串巷或行走于澡堂、茶室内贩卖。此类碗糕是经过发酵而成,体积自然会膨胀,一般人遂以此讥讽言过其实的作派。由于碗糕多是由福清人兜售,故碗糕也被称为“福清糕”。而在福州方言中,“糕”与“哥”同音,故而福清人也被戏称为“福清哥”。当然,也有人认为,“福清哥”一称,是由“福清蚵”而来——这是说在传统时代,福清一带极为穷困,土地硗瘠,常年干旱,没有东西吃,往往只能吃番薯,佐以不值钱的“蚵仔”(小牡蛎),所以叫做“福清蚵”。另外,闽东素来是将番薯切成片,晒干收藏备荒,吃时再洗净蒸熟,俗呼为“番薯钱”。番薯钱以福清为佳,闽谚遂有“福清哥食番薯钱”的说法。旧时福州人常调侃:“福清哥一顿番钱食一百块,鸡配二头。”明面上是说福清人一顿饭花了洋钱一百元,下饭的菜是两只鸡。而实际上则是说福清人切薯如钱(谓之“番薯钱”)当饭吃,而以【鱼奇】(左“鱼”右“奇”,音同“奇”,一种小鱼虾加盐腌制而成的鱼酱)为佐菜,【鱼奇】在福清方言中与“鸡”同音(福清腔与福州音稍异),故曰“鸡配二头”。在这些,明明是吃番薯钱,配菜也是不值钱的【鱼奇】,但大声说出来,却又是一百块番钱,又是两只鸡,显得非常阔绰。在福州城里人看来,福清人虽然穷困潦倒,但往往说话口气却很大。他们难得吃上米麦,通常只能以番薯充饥,故在人面前时常放屁,于是,琉球官话课本中也就有了“福清哥吃大麦、讲大话、放大屁”的俗谚。

类似于此的俗谚还有不少,有一些则颇为俚俗。例如,“捧卵胞过河——假小心”实际上是句歇后语,意思是说肾囊是长在自己身上的,过河时如果用手捧着,实在是小心过甚。该句歇后语,事实上与福州当地的一种地方病有关。从西方传教士留下的福州医学文献来看,福州常见有大阴囊的病例。而这种大阴囊,俗称“大卵胞”。琉球官话课本《学官话》中,就曾讲述过一个笑话——说福州的“驳马”(小偷)身手敏捷,一眨眼功夫就能将他人身上的钱偷走。某次在戏台底下,有位患有大阴囊之疾的人在看戏,结果被小偷误以为他在裤裆内藏有银钱荷包,遂用刀子在上面一割,弄得血淌满裤……这些极为俚俗乃至猥亵的俗语及相关故事,从一个侧面反映出琉球人对福州社会的细致了解。

此外,《广应官话》俗语门中所列的最后一句为“地牛转肩”。对此,该书中另有一段详细的记载:

三月初六早起,地大动,不过一刻就歇了,又动些。这天上晚时候,风雨又大起来,吹坏各家的东西。

三月十二日一更时候,地大动,动了一歇,又动,差不多动了半刻才歇。

四月十六日下午时候,地动些,一歇又动一点,到晚间又动些。

福州毗邻环太平洋地震带,当地人对于地震的看法,是认为大地系由一头硕大无朋的牛(即“地牛”)扛着,所以常常会觉得累了,需要换一个肩膀来扛。每当这头牛换肩歇息时,便会发生地震,这也就是俗谚所说的“地牛转肩”。

另外,在清代,福州的戏曲文化极为发达,不少通俗常言就来自戏曲,其中尤多为人处世的警句格言,这在琉球官话课本中也多有体现。如《广应官话》中的“少时偷针,大时偷金”“男人不看《三国志》,女人不看《西厢记》”“偷食瞒不得牙齿,做贼瞒不得乡里”,等等,皆可在福州的闽剧、评话、伬唱等中寻找出来源。

前面提及,学习语言,俚语是最难掌握的部分,因为它与区域社会的背景密切相关,往往直达一地最为隐秘的文化深处,琉球官话课本对于这方面的记录,反映了琉球人了解福州地方风俗文化的努力。

明清是男风炽盛的时代,特别是在福建沿海,由于海外贸易之繁盛,引发了人际契约关系的逆转和变态,出现了所谓“境遇性同性恋”或“偶发性同性恋”。这对于个人而言虽然是“境遇性”或“偶发性”的,然而,在持续不断的海外贸易背景下,此种风气一旦长期并广泛地盛行,就会恶性循环,很容易积淀而为某一区域社会之顽固的畸俗,这也就是明代以来男性同性恋的“契兄契弟”习俗。福州有位阿凡提式的人物叫郑唐,在里人何求所编的小说《闽都别记》中就有不少刻画,有一些便是与之相关的同性恋故事。关于“契兄契弟”习俗,在琉球官话课本中也有描述。例如,《学官话》中有一段对话,清人说:“我的兄弟,你委实生得标致,果然风流,真个可爱,想杀了我!”而琉球人的回答则作:“你果然有心想我,你实在有心想我,你一嘴都是胡说,花言巧语假意儿,骗别个罢了,你来骗我。”此一对话,看上去像是男女情人间的相互调情。接着,清人又说:“给我留留么,再坐一会儿罢,实在我真真舍你不得的。”而琉球人则回答说:“你舍我不得,你这一条手巾,送我做表记,肯不肯?”“真真舍你不得”云云,也颇为肉麻,像是男女之间的对话。再看清人继续说:“我的好兄弟,不要使性儿,会使性的人快老!我如今和你相量,你既没有东西回答我,你把头儿朝过来笑一笑,给我亲个嘴儿就罢了。”“相量”即商量,为福州式的官话。这句话所说的,显然是男子之间的亲嘴。而琉球人则回答说:“嗳呀!这个人好龌龊,把口水弄得人家满嘴都是。”可见强行的亲嘴已经得逞……对于这段对话,濑户口律子教授认为,此节内容反映的是调戏琉球青年的清朝人。这种说法固然不错,但如果进一步探究,则可见此一对话,实际上反映了清代福州男性同性恋的习俗。关于“契兄契弟”之俗,《广应官话》“人品”中也有所描述:“兔子,北京的话;契弟,福建的话;男风的人,好男色也;好南风,仝上”,这显然是与“契兄契弟”相关的表述。

(五)

福州城阅读琉球官话课本,自然会让人思考方言与官话的关系。关于这一点,早在明代,耶稣会传教士利玛窦就曾指出:“……有一种整个帝国通用的口语,被称为官话,是民用和法庭用的官方语言。这种国语的产生可能是由于这一事实,即所有的行政长官都不是他们所管辖的那个省份的人,为了使他们不必学会那个省份的方言,就使用了这种通用的语言来处理政府的事务。官话现在在受过教育的阶级当中很流行,并且在外省人和他们所要访问的那个省份的居民之间使用……各省的方言在上流社会是不说的,虽然有教养的人在他的本乡可能说方言以示亲热,或者在外省也因乡土观念而说乡音。这种官方的国语用得很普遍,就连妇孺也都听得懂。”利玛窦甚至将官话与各地方言之关系,类比成欧洲拉丁语与各国语言的关系一样。在福州,读书人开口讲话,也同样时常游走于“乡谈”(方言,亦曰榕腔)与“官音”(官话)之间。《官话问答便语》中的一位福州人就曾说过:“我本地的人,说乡谈惯了,爱学官音,还是千难万难,含糊将就说出几句。”因此,即使是教琉球人讲官话者,也难免会受到福州乡谈的影响。《学官话》原抄本天头有诸多注文,如“踏音达”“绸音求”“迅音信”“逆音叶”“麝音谢”,这些,都是福州话的读音。直到晚近,福州当地仍有“天不怕,地不怕,只怕福州人讲官话”的说法——这既是外地人的观感,也是福州人的自我调侃,其中心意思是说福州人喜欢说官话,但其发音受方言影响甚大,常常令外人忍俊不禁。而由福州人教授的琉球人,也必然会受到莫大的影响。在最近出版的《琉球官话课本三种校注与研究》(福建人民出版社,2021年5月版)中,作者陈泽平先生指出:“从琉球官话课本的同音字组观察其语音特点,令人印象深刻的不在于它与北京音或是南京音相似,而是它与福州方言音系的血缘关系。……琉球官话其实就是福州官话。”

《琉球官话课本三种校注与研究》,陈泽平校注,福建人民出版社,2021年5月出版,190页,39.00元大致说来,现存的琉球官话可分为会话课本、词汇课本和其他的辅助教材等。对于这些官话课本,以往学者多从语言学的角度切入研究,历史学者则甚少注意及此。其实,琉球官话课本不仅是方言研究的珍贵资料,而且对于清代城市生活史的研究,亦具有颇为重要的学术价值。这主要是因为作为一种实用性的教材,琉球官话课本非常贴近民众的日常生活,较之其他的社会史料,一般来说显得更为平实,也弥足珍贵。

评论